JavaScript deaktiviert

Diese Website wurde mit Hilfe von JavaScript programmiert. Um sie nutzen zu können, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Die Vorgehensweise zur Aktivierung können Sie über die Hilfe Ihres Browsers nachlesen.

Diese Website wurde mit Hilfe von JavaScript programmiert. Um sie nutzen zu können, muss JavaScript in Ihrem Browser aktiviert sein. Die Vorgehensweise zur Aktivierung können Sie über die Hilfe Ihres Browsers nachlesen.

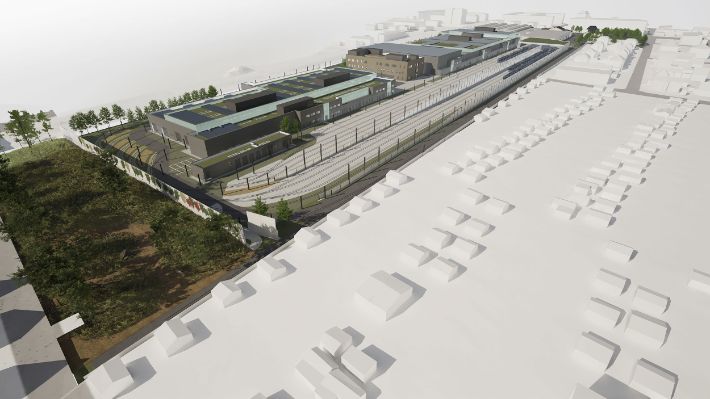

3D-Modell des geplanten Betriebshofs / Stand: Genehmigungsplanung

3D-Modell des geplanten Betriebshofs / Stand: Genehmigungsplanung

Die Stadtwerke München (SWM) bauen an der Ständlerstraße einen neuen Tram-Betriebshof für München. Der Neubau wird gebraucht, damit der Straßenbahn-Betrieb auch in Zukunft zuverlässig läuft. Er ist außerdem die Voraussetzung für den bereits beschlossenen Ausbau des Tramnetzes.

Tram-Standort mit Tradition

Der Standort im Münchner Süden hat eine lange Historie. Sie geht zurück bis ins Jahr 1918. Heute befindet sich auf dem Gelände unter anderem die Hauptwerkstätte der Tram. Hierher kommen Züge, wenn eine größere Wartung oder Reparatur ansteht.

Die Hauptwerkstätte verwandelt sich in den kommenden Jahren zu einem vollwertigen Betriebshof. Der geplante Neubau für die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) wird sich über das gesamte Areal an der Ständlerstraße erstrecken. Auf dieser Seite stellen wir Ihnen das Projekt vor.

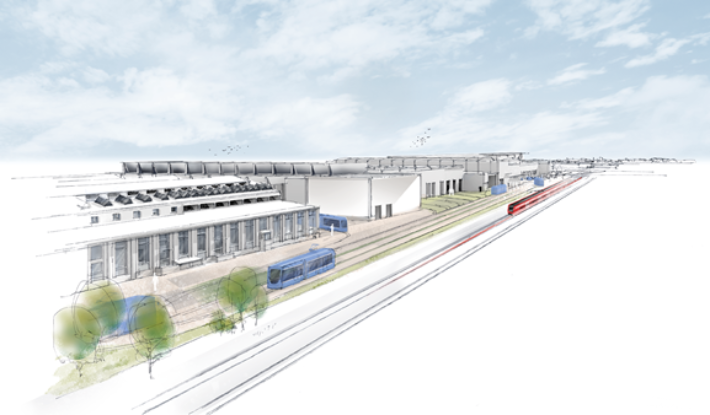

Der Betriebshof schließt sich an das Gelände des MVG Museums und der denkmalgeschützten Montagehalle an / Stand der Illustration: Entwurfsplanung

Der Betriebshof schließt sich an das Gelände des MVG Museums und der denkmalgeschützten Montagehalle an / Stand der Illustration: Entwurfsplanung

Seit 2015 gab es drei verschiedene Planungsphasen. Zum Vergrößern bitte klicken!

© MVG

Die Planung sah bis 2018 auch die Nutzung der bereits vorhandenen Bestandsgebäude als Werkstätten und den Erhalt der vorhandenen Sportflächen vor.

Neue Rahmenbedingungen für die Planung

Durch den wachsenden Mobilitätsbedarf reichte die ursprünglich berechnete Kapazität jedoch nicht mehr aus. Im Jahr 2018 festgestellte Schäden an der denkmalgeschützten Montagehalle sowie die Corona-Krise und damit die Notwendigkeit zur Kostensenkung machten in Folge weitere Überarbeitungen der Pläne erforderlich.

Dank einer von 2021 bis Sommer 2022 innerhalb von nur eineinhalb Jahren gebauten Interimswerkstätte konnten die für den laufenden Betrieb notwendigen Wartungsarbeiten wieder in ausreichendem Umfang aufgenommen werden.

Nach der Umplanung befindet sich das Projekt Tram-Betriebshof Ständlerstraße mittlerweile wieder in der Genehmigungsplanung. Die Fläche, die es in Ramersdorf-Perlach optimal zu nutzen gilt, beträgt etwa zehn Hektar.

Insgesamt sollen auf dem Areal etwa zehn Kilometer Gleise verlegt und künftig rund 97 vierteilige Züge abgestellt werden. Am 6. Oktober 2023 haben wir bei der Regierung von Oberbayern den Planfeststellungsantrag eingereicht.

Gebäudeplan - zum Vergrößern bitte klicken / Stand des Modells: Genehmigungsplanung

© MVG

Der Lageplan zeigt, wie das Grundstück an der Ständlerstraße mit dem neuen Tram-Betriebshof künftig aufgeteilt und genutzt wird. Die aktuelle Planung sieht folgende Bestandteile vor:

1) MVG Museum (vorhanden) 2) denkmalgeschützte Montagehalle (Teil der bisherigen Hauptwerkstätte) 3) Betriebsdienstgebäude mit Parkplatz 4) Schallschutzeinhausung mit Gleisharfe 5) Freiabstellung mit Lärmschutzwänden 6) Drehgestellwerkstatt 7) schwere Instandhaltung 8) Komponentenwerkstatt 9) Lager 10) Sozialbereiche und Kantine 11) leichte Instandhaltung 12) Gleichrichterwerk 13) Grünfläche

Die leichte Instandhaltung mit Verwaltungsgebäude / Stand: Entwurfsplanung

© MVG

Die erste Teilinbetriebnahme des Betriebshofs soll 2026 stattfinden, beginnend mit der Fahrzeug-Abstellung. Die zwei großen Werkstätten des neuen Betriebshofs folgen im Anschluss. Ab Anfang 2029 soll die Interimswerkstätte über etwa zwei Jahre zurückgebaut werden. Der neue Tram-Betriebshof geht dann vollständig in Betrieb.

Blick auf die Schallschutz-Einhausung der nördlichen Gleisharfe / Stand: Entwurfsplanung

Blick auf die Schallschutz-Einhausung der nördlichen Gleisharfe / Stand: Entwurfsplanung

Wie bei allen Neubauvorhaben ist es auch am Standort Ständlerstraße unser Ziel, die Auswirkungen auf die Umgebung so gering wie möglich zu halten. Dem Schutz der Anlieger*innen vor Anlagen-, Betriebs- und Verkehrslärm kommt dabei eine besondere Bedeutung zu.

Die Ermittlung des Gewerbelärms, der vom Trambetriebshof ausgehen wird, erfolgt nach der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Hierbei berücksichtigt werden:

Grenzwerte: 35 db(A) nachts und 50 db(A) tags

Die Anbindung des neuen Betriebshofs an das Tramnetz soll über die Ständler- und Schwanseestraße erfolgen. Dazu ist von der bisherigen Wendeschleife der Linie 18 am Schwanseeplatz ein Abzweig zur Ständlerstraße geplant, der gleichzeitig die Grundlage für eine mögliche Verlängerung der Linie 18 Richtung Neuperlach schafft.

Am Schwanseeplatz wird im Zuge der Verlegung der Wendebogen vergrößert, wodurch die Fahrzeuge künftig weniger Schall während der Kurvenfahrt emittieren werden. Die Inbetriebnahme der Zulaufstrecke und des Betriebshofs soll parallel stattfinden. Die bisherige Zulaufstrecke durch die Chiemgaustraße und Aschauer Straße wird zurückgebaut.

Blick aus Westen auf die schwere Instandhaltung / Stand: Entwurfsplanung

Blick aus Westen auf die schwere Instandhaltung / Stand: Entwurfsplanung

Auf dem Tram-Betriebshof Ständlerstraße verkehren vorwiegend unsere modernsten Trambahnen der Avenio-Reihe. Sie rücken am frühen Morgen aus der Abstellanlage in das Netz aus und kehren nach Betriebsschluss zurück. Die Abstellanlage bietet im Endausbau Platz für rund 97 Fahrzeuge. Etwa zehn Prozent der Fläche stehen als Reserve bereit.

Nach dem Einsatz durchläuft ein Großteil der Flotte eine Inspektion in der leichten Instandhaltung, bevor er in die Abstellanlage einrückt. Fahrzeuge, die schwer beschädigt sind oder planmäßig gewartet werden, bleiben vor Ort, werden tagsüber in der schweren Instandhaltung repariert und auf dem Abnahmegleis überprüft, bevor sie wieder einsatzbereit für den Linienbetrieb sind. Die Fahrzeuge sind auf dem Betriebshofgelände durchschnittlich mit 20 km/h unterwegs, also deutlich langsamer und damit leiser als im Linienbetrieb.

Während der Fahrt in die Abstellanlage sind die Trambahnen sogar noch langsamer und leiser. Um den Abstand zu den umliegenden Wohnhäusern möglichst groß zu halten, erfolgt das Ausrücken im westlichen Teil durch eine neu gebaute Einhausung und um die denkmalgeschützte Montagehalle, was Geschwindigkeit und Schall weiter reduziert.

Visualisierung der Grünfläche an der Lauensteinstraße / Stand: Genehmigungsplanung

© MVG

Visualisierung der Grünfläche an der Lauensteinstraße / Stand: Genehmigungsplanung

© MVG

Um den Tram-Betriebshof Ständlerstraße bestmöglich in die Umgebung zu integrieren, haben wir ein Konzept zur Grünplanung erarbeitet. Dieses entstand in engem Austausch mit den zuständigen Behörden.

Die Ziele der Planung der freien Flächen auf und neben dem Betriebshof sowie der Kompensation von Umweltauswirkungen:

Flächengestaltung auf dem Betriebshofgelände

Bei der Freiflächenplanung legen wir ein starkes Augenmerk darauf, nur die betrieblich zwingend erforderlichen Flächen zu versiegeln. Verbleibende Freiflächen werden begrünt, damit sie wasserdurchlässig bleiben.

Die wichtigsten Maßnahmen:

Am Betriebshof werden in Spitzenzeiten bis zu 260 Mitarbeiter*innen gleichzeitig tätig sein. Folgende Berufe sind dort zu finden:

Sie möchten Projekte wie den neuen Tram-Betriebshof aktiv mitgestalten und gemeinsam mit uns München voranbringen? Sehr gerne! Jobbörse | Karriere bei den SWM

Die Neubau-Planungen haben wir der Öffentlichkeit in verschiedenen Kommunikationsformaten vorgestellt.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Einbindung der direkten Anwohner*innen. Für Fragen haben wir auch ein eigenes Postfach eingerichtet: Sie erreichen das Projektteam per E-Mail an: kommunikation.tbs@swm.de

Für den Neubau ist eine Änderung des Flächennutzungsplans notwendig. Außerdem wird ein Planfeststellungsverfahren zur Genehmigung des Neubauvorhabens durchgeführt. Die zuständigen Behörden haben die entsprechenden Pläne und Gutachten zur Einsichtnahme und Kommentierung vom 13. November 2023 bis 12. Dezember 2023 öffentlich ausgelegt.

Die folgende Übersicht zeigt die geplanten Kommunikationsmaßnahmen und Genehmigungsschritte:

Hier unsere Antworten auf die Fragen, die uns zum Projekt Tram-Betriebshof Ständlerstraße gestellt wurden. Diese Liste wird regelmäßig erweitert.

Stand: 28.06.2023

Aktuell gehen wir von einer Bauzeit bis Anfang der 2030er-Jahre aus, wobei die Hauptbauphasen voraussichtlich zwischen 2025 und 2028 stattfinden werden. Die erste Teilinbetriebnahme soll Anfang 2026 mit der Bereitstellung der Abstellflächen geschehen.

Der Münchner Stadtrat hat sich mehrheitlich in verschiedenen Beschlüssen klar zur Verkehrswende bekannt, um die Stadt lebenswerter zu machen und zudem konkreten Klimaschutzvorgaben gerecht zu werden. Die Tram ist dabei ein zentraler Baustein für den ÖPNV-Ausbau. Die politisch beschlossenen Neubaustrecken erfordern mehr Fahrzeuge, zuletzt wurden 2019 insgesamt 73 Fahrzeuge vom Typ Avenio bestellt. Abstellung und Wartung sind nur durch einen weiteren Betriebshof möglich. Die vorhandenen Flächen müssen dazu so effizient wie möglich genutzt werden. Die Berücksichtigung der Belange der Anwohnenden ist uns dabei sehr wichtig.

Wir gehen derzeit von einem Gesamtvolumen von gut 450 Millionen Euro aus. Dabei muss jedoch beachtet werden, dass es sich um eine Schätzung handelt, die die Preisentwicklung bis Mitte der 2020er-Jahre berücksichtigt.

Gegenüber der ersten Planung haben wir uns entschlossen, auf die Abstellhallen zu verzichten. Die derzeitigen Rahmenbedingungen haben den Druck auf die kommunalen Finanzen erhöht. Daher wurde rund ein Drittel der vormals veranschlagten Projektkosten eingespart. Der größte Posten waren dabei die Abstellhallen. Keine Option wären allerdings Einsparungen auf Kosten des Schallschutzes.

Eine pauschale Einschätzung hierzu ist an dieser Stelle nicht möglich. Ob etwaige Ansprüche bestehen, müsste erst eine individuelle Prüfung durch die Regierung von Oberbayern zeigen.

Die Planung für den neuen Tram-Betriebshof war von Anfang an sehr komplex und zeitaufwändig. Sie musste zudem aufgrund veränderter Rahmenbedingungen neu begonnen werden. In der ersten Planung zwischen 2015 und 2018 haben wir drei öffentliche Informationsveranstaltungen durchgeführt.

Zur aktuellen dritten Phase haben wir regelmäßig gegenüber dem zuständigen Bezirksausschuss Sachstandsberichte abgegeben, gerade im Falle von Umplanungen. Eine detaillierte Unterrichtung der Anwohnenden sowie der Öffentlichkeit war aus unserer Sicht erst bei einer belastbaren Planungsreife sinnvoll, die mittlerweile erreicht ist.

Das Netz der Trambahn soll alleine in den nächsten Jahren um mehr als 15 Kilometer erweitert werden. Drei große Projekte werden so Münchens Stadtteile und die bestehenden ÖPNV-Strecken noch besser vernetzen und dazu beitragen, dass die U-Bahn in der Innenstadt entlastet wird:

Die Tram-Westtangente verbindet fünf Stadtteile im Münchner Westen. Sie vernetzt drei U-Bahnlinien (U3, U5, U6), vier Tramlinien und sechs S-Bahnlinien am Bahnhof Laim in Nord-Süd-Richtung. Wir planen, die neue Tramstrecke ab 2025 abschnittsweise in Betrieb zu nehmen.

Die Tram Münchner Norden, eine geplante Verlängerung der Linie 23, erschließt das städtebauliche Entwicklungsgebiet Neufreimann und verbindet es am Kieferngarten mit der U6. In einem zweiten Schritt wird die Querverbindung durch die Heidemannstraße zum U2-Bahnhof Am Hart realisiert. Die verlängerte Linie Tram 23 kann voraussichtlich ab Ende 2027 in Betrieb genommen werden, die Linie 24 nach Am Hart zu einem späteren Zeitpunkt.

Das dritte Großprojekt, die Tram-Nordtangente, macht den Weg frei für stadtteilübergreifende Verbindungen, zum Beispiel zwischen der Amalienburgstraße im Münchner Westen und dem Arabellapark im Münchner Osten. Auf dieser Relation würden sieben U-Bahnlinien, sieben Straßenbahnlinien und zahlreiche Buslinien verknüpft. Im Nordosten erreichen Fahrgäste dann mit der Tram die S8 zum Flughafen. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass eine stufenweise Inbetriebnahme ab voraussichtlich 2025/2026 möglich sein wird.

Neben den drei genannten Tram-Projekten befinden sich aktuell noch acht weitere in Prüfung. Einen ausführlichen Überblick dazu geben wir hier: www.mvg.de/nvp

Die Tram-Westtangente befindet sich derzeit noch im Genehmigungsverfahren. Die erste Teilinbetriebnahme erfolgt nach jetzigem Stand Ende 2025. Gleiches gilt für den ersten Abschnitt der Tram-Nordtangente in Johanneskirchen.

Wir haben beschlossen, den geplanten Park öffentlich zugänglich zu machen. Damit gilt dieser als Allgemeingut, und es liegt an jedem einzelnen, den Park dementsprechend zu nutzen und zu behandeln. Für Hunde empfehlen wir die Aufstellung von Hundekottütenspendern. Die Anbringung liegt jedoch nicht in unserem Zuständigkeitsbereich.

Ja. Die Lichtsimulation wurde ausgearbeitet und wird in Kürze hier auf der Webseite veröffentlicht. Hier ist bereits ein erster Eindruck davon:

Nach Beginn des Planfeststellungsverfahrens können betroffene Bürger*innen und Träger öffentlicher Belange zur Planung Stellung nehmen. Die von der MVG eingereichten Unterlagen werden für einen Monat zur Einsichtnahme ausgelegt. Stellungnahmen können bis zu zwei Wochen nach Ende der Auslegung eingebracht werden.

Informationen zu aktuellen Auslegungen finden Sie hier: Wirtschaft, Landesentwicklung und Verkehr - Regierung von Oberbayern

Nach erfolgtem Planfeststellungsbeschluss wird dieser für zwei Wochen öffentlich ausgelegt.

Im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung des Projekts wurde ein Gutachten zu elektromagnetischen Feldern durchgeführt. Dieses hat ergeben, dass die Grenzwerte der Verordnung über elektromagnetische Felder (26. BImSchV) eingehalten werden. Die wesentliche Quelle, das Gleichrichterwerk, wird bspw. baulich abgeschirmt. Das Gutachten wird im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zur öffentlichen Einsichtnahme durch die Regierung von Oberbayern ausgelegt.

Wir halten die Anwohner*innen über Postwurfsendungen ständig auf dem Laufenden. Zudem wird es aktuelle Informationen auch auf dieser Projekt-Website und in den aktuellen Betriebsmeldungen (Betriebsmeldungen | Münchner Verkehrsgesellschaft mbH (mvg.de) geben.

Die Beweissicherung läuft und soll im Sommer 2023 abgeschlossen sein.

Um bereits den Baustellenlärm bestmöglich abzuschirmen, errichten wir vor Ort als erstes die Lärmschutzwände.

Eine pauschale Antwort ist hier leider nicht möglich. Fest steht: Die Werkstattgebäude verschatten nicht, da sie rund 65 Meter von anderen Grundstücken entfernt sind. Die Einhausung im Norden sowie die zwei Lärmschutzwände der Abstellanlage mit ihrer Höhe von sieben Metern im Nordteil haben einen Abstand von zirka zwölf Metern zu benachbarten Grundstücken. Hier könnte es punktuell zu Verschattungen kommen. Die Lärmschutzwand am Abnahmegleis mit einer Höhe von zwei Metern hingegen wird wenig Verschattung verursachen.

Nach bisherigem Stand sind keine Schallschutzfenster für Anwohner*innen nötig, da die Schallschutzmaßnahmen ausreichend sein werden.

Als öffentlicher Träger sind wir zu wirtschaftlichem Handeln verpflichtet. Schallschutzmaßnahmen werden durch normativ-gesetzliche Grenzwerte definiert. Eine mögliche Erhöhung unter der Berücksichtigung des Charakters des Immissionspunkts (Höhe der Nachbargebäude, Wind, Verschattung, städtebauliche Verträglichkeit usw.) haben wir geprüft. Die dabei angestellten schalltechnischen Berechnungen haben eine ausreichende Schutzwirkung der bestehenden Planungen ergeben. Sie stehen im Einklang mit den von der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) festgeschriebenen Werte für reine Wohngebiete von 35 db(A) Nachts und 50 db(A) tagsüber.

Grundsätzlich ist eine transparente Bauform möglich. Aus technischer Sicht ist sie aufgrund der geringeren Dichte der Baustoffe und der glatten Oberfläche jedoch nachteilig für eine Schallschutzwirkung. Aufgrund der sensiblen Position der Lärmschutzwand 4 haben wir die Idee verworfen. Stattdessen ist geplant, sie großflächig mit Kletterpflanzen an Rankgerüsten zu begrünen.

Es besteht kein Bedarf, die Fahrzeuge vor Witterung zu schützen.

Das Abnahmegleis benötigt eine ausreichende Länge, um Testfahrten durchführen zu können. Eine Verlegung auf die Westseite wäre nur möglich, wenn die gesamte Anordnung der Funktionsbereiche des Betriebshofs umgelegt würde. Mit der Folge, dass insbesondere die Werkstätten mit ihren vorgelagerten Rangierbereichen näher an die Wohnbebauung heranrücken. Dies wäre dem Schutz der Anwohner*innen vor Lärm abträglich.

Das Gleichrichterwerk kann aus baulogistischen Gründen nur an dieser Stelle errichtet werden. In dem Gebäude befinden sich Trafos, die der Stromversorgung dienen. Emissionen werden wir intensiv prüfen und mit der Gebäudetechnik effektiv abschirmen. Mit dem Bau des Gleichrichterwerks werden wir Aspekte wie etwa niederfrequente Emissionen eingehend prüfen und dabei auch die den Charakter der Immissionspunkte (Gebäudehöhe, Gebäude-Entfernungen, etc.) berücksichtigen.

Im Münchner Streckennetz ist ein Gleisradius von 15 Metern üblich. Auf dem Betriebsgelände setzen wir Radien von 25 Metern an, um die Fahrgeräusche zu reduzieren. Die nordöstliche Gleiskurve aus der Abstellanlage heraus, die in der Nähe der Wohngebäude liegt, erhält eine Einhausung.

Abgesehen davon werden am Betriebshof Ständlerstraße überwiegend neue Avenio-Bahnen fahren. Die akustischen Auswirkungen bei Kurvenfahrten, wenn inneres und äußeres Rad wegen der ungleichen Radien auch unterschiedliche Geschwindigkeiten aufweisen, sind bei diesem Fahrzeugtyp geringer als bei älteren Modellen. Denn im Gegensatz zu früheren Fahrzeugen hat die Avenio-Tram längsgekoppelte Antriebsachsen, was diese Geschwindigkeitsunterschiede und damit die Geräuschkulisse von Kurvenfahrten minimiert. Eine Anlage zur Rundlaufmessung erkennt frühzeitig Schäden, so dass die Wartung verbessert und klackernde Räder am Fahrzeug verhindert werden können.

Alle im Einsatz befindlichen Trambahnen verfügen zudem über eine Spurkranzschmieranlage. Die Schmierung erfolgt durch eine Mischung aus Schmierstoff und Druckluft, die über Sprühdüsen auf die Räder gesprüht wird, was Quietschgeräuschen bei Kurvenfahrten entgegenwirkt.

Zudem wird auf dem Betriebshof eine integrierte Schienenkopfbenetzung zum Einsatz kommen. An der Schiene sind sechs Schmierkanäle so angeordnet, dass die Radreifen gleichmäßig eingefettet werden. Zwei induktive Näherungsschalter erkennen die Bahnen und deren einzelne Räder. So sind variable Schmier-Einstellungen möglich, was den Geräuschpegel deutlich senkt.

Die Planung des Trambetriebshofs wird fortlaufend schalltechnisch begutachtet. Sowohl für das Flächennutzungsplanverfahren als auch für das Planfeststellungsverfahren reichen wir ein dem Planstand entsprechendes Gutachten ein. Die Berechnungen für die einzelnen Immissionsorte (IO) zeigen, dass die vorgesehenen Maßnahmen den Schutz der Anwohner*innen gewährleisten.

Die Lärmschutzwand 4 an der Lauensteinstraße setzen wir im westlichen Bereich kurz nach dem Fußgängereingang in einer Schrägstellung fort, um die Anwohner*innen der Lauensteinstraße vor den Schallemissionen der Abstellanlage zu schützen. Die aktuellen schalltechnischen Berechnungen zeigen, dass diese Planung ausreicht. Betriebliche und bautechnische Hindernisse beim Bau eines fugendichten Lückenschlusses zwischen der Lärmschutzwand an der Abstellanlage (LSW 2) und der LSW 4 sowie eine dadurch entstehende zusätzliche Verschattung der Kleingärten haben zu der Entscheidung geführt, die Planungen beim aktuellen Stand zu belassen.

Der Abstand liegt zwischen etwa zwölf und 15 Metern. Inmitten der Schallschutzwände sind neben dem Abnahmegleis zwei Grünstreifen und eine Umfahrungsstraße geplant.

Ja. Am 14.12.2022 fand für direkte Anwohner*innen ein erster Workshop zur Grünplanung außerhalb der Betriebsanlage statt. In diesem wurden die Themenbereiche der Lärmschutzwand zwischen Abnahmegleis und den Privatgrundstücken der westlichen Traunreuter Straße und die geplante Parkfläche an der Lauensteinstraße thematisiert.

Ziel dieser Veranstaltung war es, die Vorstellungen der direkten Anwohner zu beiden Bereichen der Planung möglichst konkret kennenzulernen. Mit diesem Wissen haben unsere Planer konkrete Varianten ausgearbeitet, die am 23.03.2023 im Rahmen eines zweiten Workshops mit den Anwohner*innen weiter diskutiert wurden.

Als nächstes nehmen die SWM Kontakt zu den Eigentümer*innen der betroffenen Grundstücke auf, um mit ihnen die Anwendung des Gestaltungskonzepts der Lärmschutzwand abzustimmen und individuelle Vereinbarungen zu treffen. Bei der Umsetzung werden Fachplaner und Landschaftsgärtner eingesetzt – die Kosten übernehmen die SWM.

Die Höhe der Lärmschutzwand 1 ist in direktem Zusammenhang mit der Verschattung der angrenzenden Grundstücke zu sehen. Variantenbetrachtungen haben ergeben, dass eine Erhöhung der LSW 1 von zwei auf drei Meter die Schallimmissionen in den direkt angrenzenden Grundstücken der Traunreuter Straße nicht entscheidend senkt. Denn die Lärmschutzwand 1 absorbiert in erster Linie die direkt daneben entstehenden Emissionen der Fahrzeugbewegungen auf dem Abnahmegleis. Die größte schallmindernde Wirkung entsteht dabei bodennah am Gleiskörper. Gleichzeitig haben sich die Teilnehmer*innen an den Bürgerbeteiligungsterminen tendenziell für bessere Lichtverhältnisse als für eine Erhöhung der LSW 1 ausgesprochen. Somit reichen wir die Planung mit zwei Meter Höhe der LSW 1 in das Planfeststellungsverfahren ein.

Individuelle Lösungen in bestimmten Teilabschnitten sind jedoch im Zuge der angekündigten, detaillierten Planung möglich. Diese Kompromisslösungen sollen auch vertraglich festgehalten werden.

Wartung und Instandhaltung der Lärmschutzwand 1 fallen den SWM zu. Entsprechende Vereinbarungen werden die zu gegebener Zeit vorbereitet.

Technisch ist dies unter anderem aufgrund von Brandschutzregelungen nur bedingt möglich. Alleine aus finanziellen Gründen wurde diese Option nicht weiterverfolgt.

Ja. Die im Schallgutachten betrachteten Immissionsorte, für die die Berechnung erfolgen, haben eine Höhe, die dem 1. Obergeschoss entspricht.

Dieses ist weitgehend fertiggestellt und wird voraussichtlich im Laufe des Sommers 2023 veröffentlicht werden.

Die Höhe von zwei Metern ist von der Betriebshofseite aus zu sehen. In den Gärten, die tiefer als das Betriebshofgelände liegen, ergibt sich eine je nach Höhendifferenz andere Höhe. Die Höhenunterschiede der Gärten der westlichen Traunreuter Str. sind im Gestaltungskonzept zur Lärmschutzwand 1 grundsätzlich berücksichtigt.

Individuelle Lösungen in bestimmten Teilabschnitten sind jedoch im Zuge der angekündigten, detaillierten Planung möglich. Diese Kompromisslösungen sollen auch vertraglich festgehalten werden.

Die Situation am zentralen Betriebshofparkplatz werden wir während des Planfeststellungsverfahrens weiter betrachten. Für das Gebiet fehlt ein gültiger Bebauungsplan, sodass die Schutzwürdigkeit der Nachbarschaft noch nicht eindeutig festgelegt werden konnte. Die Bewertung der Genehmigungs- und Fachbehörden wird im weiteren Verlauf ergeben, ob zusätzliche Schallschutzmaßnahmen erforderlich sind. Hierbei binden wir die betroffenen Grundstückseigentümer*innen ein.

Individuelle Lösungen in bestimmten Teilabschnitten sind im Zuge der angekündigten, detaillierten Planung möglich. Diese sollen auch vertraglich festgehalten werden.

Für die terminliche und inhaltliche Organisation der weiteren Beteiligung der Betroffenen und für die Abwicklung der angekündigten vertraglichen Fixierung wird die Projektleitung mit einem zusätzlichen Experten für das Thema auf diese zukommen.

Die Einhausung wird sieben Meter hoch.

Der Abstand zu den Grundstücksgrenzen beträgt etwa 65 Meter, der Abstand zu den Häusern etwa 80 Meter.

Die im Herbst 2022 eröffnete Interimswerkstätte ist ein Provisorium. Sie kompensiert den Wegfall der seit 2018 teilweise gesperrten Hauptwerkstätte und überbrückt die Zeit bis zur vollständigen Fertigstellung des neuen Tram-Betriebshofs. Um die Herausforderungen der Verkehrswende zu schultern, ist der Neubau des Tram-Betriebshofs mit wesentlich mehr Kapazitäten unumgänglich.

Die alte Montagehalle steht unter Denkmalschutz. Wir sind als Eigentümer des Gebäudes von Gesetzes wegen verpflichtet, das Baudenkmal zu erhalten. Die Erhaltung von Baudenkmälern kann es erfordern, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen zu ergreifen.

Die alte Montagehalle ist denkmalgeschützt und muss saniert werden. Sie wird in Zukunft nicht mehr als Werkstatt fungieren, sondern für betriebsnahe Funktionen wie Logistik und Lager genutzt.

Eine Nutzung der sanierungsbedürftigen alten Montagehalle für das Museum wurde geprüft und aus Kostengründen verworfen. Synergieeffekte zur teilweisen Abstellung von Museumsfahrzeugen werden bei der Sanierungsplanung berücksichtigt.

Das gesamte Gelände wird optimal ausgenutzt. Die Entwässerung der Dachflächen der Werkstätten ist teilweise unter den Gebäuden angeordnet. Die Asphaltflächen mit eingebundenen Gleisen werden mit herkömmlichen Straßenentwässerungen versickert. Die Abstellanlage ist als Freiflächenabstellung mit Schottergleisen geplant. Hier kann Regenwasser großflächig versickern. Wo möglich, legen wir Grünflächen an (siehe auch Fragen im Bereich Umwelt).

Da dieses Gebäude denkmalgeschützt ist, wird es perspektivisch nach Vorgaben des Denkmalschutzes saniert. Die Art der künftigen Nutzung ist aktuell noch nicht festgelegt. Allerdings ist eine Wohnnutzung nach aktuellem Stand ausgeschlossen, da das Gebäude sehr nahe und ungeschützt an den Betriebsanlagen liegt.

Ja, dieser ist geplant.

Unsere Planungen entstehen in engem Austausch mit den zuständigen Umweltbehörden. Gemeinsam wird darauf geachtet, die Auswirkungen des Neubaus auf die Flora und Fauna zu minimieren und die erforderlichen Eingriffe so weit wie möglich auszugleichen. Die auf dem Gelände heimischen Zauneidechsen werden standortnah umgesiedelt, die Fledermäuse können vor Ort bleiben. Um den Grüngürtel zu erhalten, verzichten wir auf den Bau von Werkswohnungen. Zu fällende Bäume werden neu gepflanzt. Zudem planen wir eine intensive Dachbegrünung der Gebäude zusammen mit der Errichtung von Photovoltaik-Anlagen. Durch die Freiabstellung findet weniger Bodenversiegelung statt.

Baumfällungen lassen sich für den Neubau des Tram-Betriebshofs Ständlerstraße nicht vermeiden, insbesondere in der Mitte des Geländes. Es gibt aber auch Bereiche, in denen der Baumbestand unangetastet bleibt, wie etwa entlang der Lauensteinstraße, der Ständlerstraße und im Norden der Traunreuter Straße.

Insgesamt stehen 75 Fällungen von nach der Baumschutzverordnung geschützten Bäumen mit einem Stammumfang von über 80 Zentimetern 104 Neupflanzungen im Geltungsbereich gegenüber. Die Baumbilanz ist mit +29 also deutlich positiv.

Zehn Bäume werden verpflanzt.

Wo immer möglich, soll in dem Gelände eine Begrünung eingeplant werden. Die direkten Anwohner*innen können bei der Begrünung der östlichen Lärmschutzwand mitwirken. Hierzu fanden bereits Workshops im Dezember 2022 und März 2023 statt.

Ein Gutachten hierzu hat ergeben, dass die Gebäude Strahlung abschirmen. Eine weitere Verminderung der elektromagnetischen Strahlung wird durch die Positionierung der Gleichrichterwerke an zentraler Stelle erreicht.

Eine Ausgleichsfläche, die den strengen gesetzlichen Anforderungen zur Kompensation von Flächenversiegelung genügt, muss ökologisch aufwertbar sein. Das heißt, es müssen dort beispielsweise ausreichend neue Pflanzen wachsen können. Das Wäldchen mit seiner bestehenden Bepflanzung ist nach diesen Kriterien nicht als Ausgleichsfläche geeignet. Die geplante Ausgleichsfläche an der Lauensteinstraße kann im Gegensatz dazu neu beplant und bepflanzt werden, um diese Kriterien ortsnah zu erfüllen.

Das Projekt Tram-Betriebshof Ständlerstraße und umliegende Flächen befinden sich derzeit in der Planung. Bis zum Abschluss der Planung bleibt das Wäldchen für die Öffentlichkeit geschlossen. Wir prüfen jedoch Möglichkeiten für die Zukunft dieser Fläche.

Wir planen derzeit, das Abnahmegleis pro Tag für bis zu maximal drei Bremszyklen zu nutzen. Jeder Bremszyklus umfasst 17 Fahrten. Diese Tests finden nur werktags untertags statt, am Abend sowie am Wochenende sind Abnahmefahrten ausgesetzt. Im seltenen Ausnahmefall werden Fahrten bis abends 22 Uhr durchgeführt.

Für die Lagerung des Bremssands ist noch keine finale Lösung gefunden worden. Eine Standortverlegung ist möglich, jedoch ist das Areal bisher sehr eng beplant.

Grundsätzlich bietet die neue Schallschutzwand am Abnahmegleis im Osten des Geländes eine Verbesserung gegenüber der jetzigen Lärmemission. Bei einer Verlegung des Bremsgleises an den westlichen Rand des Geländes müsste für dieses Platz geschaffen werden. Auf der westlichen Seite liegt der logistisch gesehen wertvollste Platz. Dieser würde bei einer Verlegung des Bremsgleises verloren gehen. Somit würden die hohen Lärmschutzwände und auch Funktionsbereiche mit hohem Verkehrs- und Rangieraufkommen (Lager, Werkstatteinfahrten, etc.) näher an die Wohnbebauung rücken. Ein Vorteil beim Lärmschutz ergäbe sich dadurch nicht.

Die Schallemissionen am Abnahmegleis treten nur tagsüber auf und sind deutlich unter den gesetzlichen Grenzwerten für reine Wohngebiete. Die Emissionen mit einer höheren als der bislang geplanten Lärmschutzwand weiter zu senken, würde zu einer Verschattung der dahinter liegenden Privatgärten führen. Im Dialog mit den Anwohner*innen suchen wir eine Lösung, die einen auskömmlichen Schallschutz und möglichst wenig Verschattung umfasst.

Die Entscheidung für den Standort Ständlerstraße wurde 2016 nach intensiven Diskussionen und Abwägungen mit der Landeshauptstadt München festgelegt. Auch beim Beschluss des 1. ÖPNV-Bauprogramms hat sich der Stadtrat mehrheitlich erneut für diesen Standort ausgesprochen. Wichtige Argumente, damals wie heute, sind der bestehende Anschluss ans Tramnetz, die bereits vorhandene Infrastruktur der Hauptwerkstätte sowie ausreichend Platz für die Bebauung. Nachdem das Grundstück im Besitz der Stadtwerke ist, fallen keine Kosten für Grunderwerb an.

Folgende Standortalternativen im Stadtgebiet München wurden zur Unterbringung eines neuen Tram-Betriebshofs betrachtet:

Die genannten Alternativen stehen aufgrund von städtebaulichen Entwicklungen hin zu Wohnstandorten für die Errichtung eins Tram-Betriebshofs nicht zur Verfügung.

Für den unmittelbaren Ausbau der Fahrzeugflotte ist ein Standort wichtig, der bald verfügbar ist. Die Ständlerstraße liegt gut angeschlossen an das Trambahnnetz, was für einen Alternativstandort eine wesentliche Voraussetzung gewesen wäre.

Die Kapazitäten, die die Betriebshöfe Einsteinstraße und Ständlerstraße gemeinsam zur Verfügung stellen, sind nach derzeitiger Planung bis zum Jahr 2035 ausreichend. Die Mobilitätsstrategie der Landeshauptstadt sieht vor, den Umweltverbund weiter zu stärken. Deswegen und aufgrund des prognostizierten Bevölkerungszuwachses werden weitere Fahrzeuge beschafft, die abgestellt und gewartet werden müssen. Dazu kann langfristig ein weiterer Betriebshof nötig sein, für den es aber derzeit noch keine konkrete Planung gibt. Denkbar wäre hierfür eine Fläche in Fröttmaning.

Die SWM und die zuständigen Behörden der Landeshauptstadt München betrachten potenzielle Flächen für Infrastruktureinrichtungen des ÖPNV ganzheitlich. Geeignete Standorte für Bus-, U-Bahn- und Tram-Betriebshöfe sind extrem knapp. Der verfügbare Platz muss daher möglichst effizient und gleichzeitig verträglich für die Umgebung beplant werden. Die Kapazität des neuen Tram-Betriebshofs an der Ständlerstraße reicht aus, den Tram-Ausbau in der 2020er-Jahren zu ermöglichen. Anschließend benötigen wir bereits einen dritten Tram-Betriebshof, für den wir schon heute Flächen sichern.

Auch der Münchner Nordwesten spielt in der Flächensuche eine wichtige Rolle, allerdings ist er für andere Verkehrsträger geeigneter. Denn bei der Bewertung von Standorten für die Tram ist das Vorhandensein eines bestehenden Gleisanschlusses an das Bestandsnetz eine der wichtigsten Eignungskriterien.

Gegen eine Absenkung der Bauflächen und damit von Teilen des Betriebshofs sprechen zahlreiche Gründe. Zunächst ist festzuhalten, dass die neuen Gebäude nicht wesentlich höher sind als der Bestand. Zudem weisen sie durch ihre Höhe eine Schallschutzwirkung auf. Darüber hinaus wäre eine Absenkung mit einer Neigung der Gleisstrecken verbunden, was technisch nur aufwändig realisierbar wäre. Somit wäre, selbst wenn man die technische Umsetzbarkeit verfolgen würde, eine Absenkung nur zu einem hohen Preis machbar, was die Wirtschaftlichkeit des Neubaus gefährden würde.

Im Rahmen des Projekts Neubau Tram-Betriebshof Ständlerstraße kann diese Anregung nicht bearbeitet werden. Die Planung der S-Bahn obliegt der Deutschen Bahn und steht nicht im Zusammenhang mit der Realisierung des neuen Tram-Betriebshofs.

Nein. Wir gehen nicht davon aus, dass sich durch den Betriebshof eine höhere Verkehrsbelastung in den Wohngebieten um die Traunreuter Straße und Lauensteinstraße ergeben wird.

Wir erwarten etwa 15 Transporter- und Lkw-Fahrten pro Tag auf der Umfahrungsstraße, sobald der Betriebshof fertiggestellt ist. Diese Fahrten werden nur tagsüber stattfinden.

Die Anbindung des neuen Betriebshofs an das Tramnetz soll über die Ständler- und Schwanseestraße erfolgen. Dazu ist von der bisherigen Wendeschleife der Linie 18 am Schwanseeplatz ein Abzweig zur Ständlerstraße geplant, der gleichzeitig die Grundlage für eine mögliche Verlängerung der Linie 18 Richtung Neuperlach schafft. Am Schwanseeplatz wird im Zuge der Verlegung der Wendebogen vergrößert, wodurch die Fahrzeuge künftig weniger Schall während der Kurvenfahrt emittieren werden. Die Inbetriebnahme der Zulaufstrecke und des Betriebshofs soll parallel stattfinden. Die bisherige Zulaufstrecke durch die Chiemgaustraße und Aschauer Straße wird zurückgebaut.

Ein Projekt wie der Neubau eines Betriebshofs ist in viele Phasen unterteilt. Mit dem meisten Verkehr rechnen wir in den ersten Baujahren (vsl. März 2025 bis Februar 2026). Dann finden beispielsweise Erdarbeiten statt. Der dabei entstehende Aushub muss mit Lkws abtransportiert werden. Zudem werden Gleise, Schotter und Beton angeliefert. Von 2026 bis 2029 sind die Lkws vor allem mit Materialtransport beschäftigt, was die Zahl der Fahrten reduziert. In der vierten und fünften Bauphase zwischen voraussichtlich 2029 und dem Anfang der 2030er-Jahre ist wieder mit vermehrtem Verkehr zu rechnen, da das Material der Bestandsgebäude während des Abbruchs abtransportiert werden muss.

Die Wendeschleife am Schwanseeplatz muss erweitert werden, um für unsere zukünftigen Tram-Fahrzeuge kompatibel zu sein. Wir erweitern daher den Kurvenradius der Anlage. Das ist nur möglich, wenn eine Fahrspur sowie ein Parkstreifen im Bereich der Wendeschleife entfallen. Die Geräuschemissionen der Trambahnen in Kurvenfahrt werden durch den breiteren Radius reduziert.

Untersuchungen haben gezeigt, dass die Erweiterung der Wendeanlage Richtung Osten nur sehr geringe Auswirkungen auf den dortigen Verkehr haben wird. Eine Erweiterung Richtung Westen hingegen würde für Rückstau auf der Schwanseestraße sorgen. Außerdem müssten bei einem westlichen Ausbau ebenfalls eine Fahrspur sowie ein Parkstreifen entfallen.

Der im Zusammenhang mit dem Rückbau der Sportanlage und der Bodensanierung stehende Lkw-Verkehr hat die Lauensteinstraße beschädigt. Die Sanierung etwaiger Straßenschäden geht nicht zu Lasten der Anwohner.

Die nächstmögliche Umkehrmöglichkeit befindet sich an der Kreuzung Balanstraße und Ständlerstraße.

Verkehrszählungen haben ergeben, dass das Verkehrsaufkommen auf der Ständlerstraße zum jetzigen Zeitpunkt bereits sehr hoch ist. Der durch den Betriebshof zusätzlich entstehende Verkehr ist im Vergleich zum bestehenden Aufkommen zu vernachlässigen. Die Beschäftigten des Betriebshofs arbeiten zudem im Schichtbetrieb, wodurch der anfallende Verkehr über den Tag verteilt wird.

Auf dem Gelände befinden sich ausreichend Mitarbeiterparkplätze, sodass für die Beschäftigten kein Anreiz besteht, einen Parkplatz außerhalb des Geländes zu suchen. Der Fußgängerzugang an der Lauensteinstraße dient den Beschäftigten, die mit dem ÖPNV anreisen.

Das Tor hat im Endausbau keinen Nutzen für den Betriebshof und wird im Laufe der Bauarbeiten zurückgebaut.

Nein, eine Umplanung der Kreuzung ist derzeit nicht angedacht. Ein Linksabbiegen auf die Ständlerstraße, etwa per Trennung der beiden Fahrtrichtungen mittels einer Grüninsel, ist aufgrund des geringen Abstands zu den beiden vorhandenen Kreuzungen (Balanstraße und Aschauer Straße) und der zukünftig an dieser Stelle einmündenden Tram-Zulaufstrecke nicht möglich. Der Verkehr durch das Wohngebiet steht nicht im Zusammenhang mit dem Betriebshof.

Die Untersuchungen zur Verkehrsplanung sind mit der Entwurfsplanung zunächst abgeschlossen. Die umliegenden Schulen sind dabei berücksichtigt worden. Der durch den Betriebshof zusätzlich entstehende Verkehr ist im Vergleich zum bestehenden Aufkommen zu vernachlässigen. Darüber hinaus verteilt sich der Verkehr durch Beschäftigte aufgrund der Schichtdienste über den Tag und ballt sich nicht zu Schulbeginn oder Schulende. Im Zuge des Planfeststellungsverfahrens prüfen die Träger öffentlicher Belange, in diesem Fall das Mobilitätsreferat, die öffentliche Erschließung des Betriebshof nochmals.

Eine Zunahme des Verkehrsaufkommens durch Beschäftigte ist lediglich am nördlichen Ende der Traunreuter Straße zu erwarten. Im Bereich der Wohnbebauung erwarten wir keinen Mehrverkehr. Daher halten wir die Lage der Einfahrt für Beschäftigte und Gäste am nördlichen Ende der Traunreuter Straße für verträglich.

Hierzu haben wir folgende Stellungnahme des Mobilitätsreferats erhalten:

Mit der umgangssprachlichen „Spielstraße“ ist meist ein verkehrsberuhigter Bereich – Zeichen 325 StVO – gemeint. Verkehrsberuhigte Bereiche – beschildert mit Zeichen 325/326 StVO – müssen optisch den Eindruck vermitteln, dass die Aufenthaltsfunktion für zu Fuß Gehende überwiegt und der Fahrverkehr hier eine untergeordnete Bedeutung hat.

Eine den gesetzlichen Anforderungen genügende Ausgestaltung des verkehrsberuhigten Bereiches wird z.B. erreicht durch niveaugleichen Ausbau über die gesamte Straßenbreite, durch Gestaltungselemente zur Sicherung und Abgrenzung von reinen Aufenthaltsflächen gegenüber Flächen, die auch für den ruhenden und fließenden Verkehr zur Verfügung stehen sowie durch geschwindigkeitshemmende Elemente, wie Fahrgassenversätze, Einengungen und Aufpflasterungen. Ein verkehrsberuhigter Bereich soll also eine Mischverkehrsfläche eigener Art sein und keine Fahrbahn oder Gehbahn besitzen, dass ein friedliches, verkehrssicheres Nebeneinander ermöglicht.

Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig – was meist die größte Hürde für einen gut funktionierenden verkehrsberuhigten Bereich ist, denn dies bedeutet, dass die Parkmöglichkeiten vor den Häusern meist erheblich eingeschränkt werden müssen –, ausgenommen zum Ein- und Aussteigen, sowie zum Be- und Entladen. Eine solche Ausbauform wird grundsätzlich nur in reinen, relativ kurzen Wohnstraßen mit sehr geringem Verkehrsaufkommen für sinnvoll erachtet. Für die Ausweisung als verkehrsberuhigter Bereich müssten die angesprochenen Straßen baulich umgestaltet werden. Der aktuelle Straßenausbauzustand lässt eine entsprechende Anordnung nicht zu.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Mobilitätsreferat unter diesem Link zur Verfügung.

Hierzu haben wir folgende Stellungnahme des Mobilitätsreferats erhalten:

Die Einrichtung von Parklizenzgebieten hat sich als effektive Nutzung vorhandenen Parkraums erwiesen. Gemäß Straßenverkehrsordnung ist für die Einrichtung eines solchen Gebiets ein nachgewiesener Mangel an Stellplätzen für Bewohner*innen auf Privatgrund und ein dauerhafter, erheblicher Parkdruck erforderlich. Der Parkdruck ist im Rahmen einer Untersuchung, veranlasst durch die Verwaltung, zu erheben. Bei tatsächlichem Bedarf erfolgt die Parkraumlizenzierung gemäß festgelegten rechtlichen Vorgaben.

Aktuell wird bereits im Bereich der Erschließung des künftigen Trambahnbetriebshofs über die Ständlerstraße/Schwanseestraße eine Beschlussvorlage vorbereitet mit einem zu beschließenden Lizenzgebiet „Scharfreiterplatz“. Weiterhin ist geplant, in folgenden Beschlussvorlagen unter anderem neue Untersuchungsgebiete, östlich entlang der S- Bahngleise (ab Giesinger Bahnhof) beschließen zu lassen. Im weiteren Verlauf werden weitere Parklizenzgebiete sukzessive untersucht und ausgebaut.

Wir bitten um Verständnis, dass eine hohe Nachfrage zur Einrichtung von Parklizenzgebieten besteht und die Realisierung aufgrund von verwaltungsinternen und politischen Faktoren eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen kann. Die Entwicklung der Nachfrage im o.g. Gebiet ist weiterhin zu beobachten.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Mobilitätsreferat unter diesem Link zur Verfügung.

Hierzu haben wir folgende Stellungnahme des Mobilitätsreferats erhalten:

Gemäß § 12 Abs. 3a StVO ist mit Kraftfahrzeugen über 7,5 t zulässigem Gesamtgewicht sowie mit Kraftfahrzeuganhängern über 2 t zulässigem Gesamtgewicht u.a. in reinen und allgemeinen Wohngebieten innerhalb geschlossener Ortschaften das regelmäßige Parken in der Zeit von 22.00 bis 06.00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen verboten. Lastkraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht bis zu 7,5 t fallen dagegen nicht unter das Parkverbot des § 12 Abs. 3a StVO, sie nehmen - sofern sie zugelassen und betriebsbereit sind - legal am ruhenden Verkehr teil.

Anhänger ohne Zugfahrzeug dürfen - außer an entsprechend gekennzeichneten Parkplätzen - jedoch nicht länger als zwei Wochen an einer Stelle geparkt werden (§ 12 Abs. 3b StVO).

Verstöße gegen dieses gesetzliche Parkverbot stellen eine Ordnungswidrigkeit dar, die von der Polizei geahndet werden kann.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Mobilitätsreferat unter diesem Link zur Verfügung.

Hierzu haben wir folgende Stellungnahme des Mobilitätsreferats erhalten:

Die Tonnagenbegrenzung bezieht sich auf das zulässige Gesamtgewicht eines Fahrzeugs, einschließlich seiner Ladung. Dies dient dazu, sicherzustellen, dass Straßen und Brücken nicht überlastet werden und die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Um dies zu beurteilen, benötigen wir ein technisches Gutachten. Der Zusatz „Anlieger frei“ würde die Begründung einer Tonnagebegrenzung sinnlos machen, wenn Anlieger ohne Tonnagebegrenzung und ohne Gefahr die Straße befahren dürfen, andere jedoch nicht. Gemäß § 45 Abs. 9 StVO dürfen insbesondere Beschränkungen und Verbote des fließenden Verkehrs nur angeordnet werden, wenn auf Grund der besonderen örtlichen Verhältnisse eine Gefahrenlage besteht. Dies ist hier nicht erkennbar.

Bei weiteren Fragen steht Ihnen das Mobilitätsreferat unter diesem Link zur Verfügung.

Rund 260 Beschäftigte werden dort im Schichtbetrieb maximal gleichzeitig tätig sein. Für sie entsteht zwischen Schwerer und Leichter Instandhaltung ein Verwaltungsbau mit Sozialräumen.

Für Beschäftigte gibt es etwa 250 Parkplätze direkt an der Einfahrt zum Werksgelände sowie im westlichen Teil. Dabei finden keine Fahrten über das Gelände statt. Außerdem wird eine Lärmschutzwand zum Parkplatz errichtet. Werkswohnungen werden vor Ort nicht gebaut.

Etwa die Hälfte aller Gleise auf dem Gelände ist in Straßen eingebettet und damit auch für Kfz befahrbar. Waren und Material können so per Lkw auf das Gelände und dort zum Zentrallager im Westen geliefert werden. Die Waren- und Materialverteilung über das Gelände erfolgt dann mit akkubetriebenen Fahrzeugen.

Nein. Die Beschäftigten haben jedoch ausreichend Möglichkeiten, auf den vorgesehenen Parkflächen auf dem Gelände zu parken. Die Planung einer Tiefgarage wurde im Zuge der Umplanung zur Kostenreduzierung nicht umgesetzt.

Die große Mehrzahl der Abnahmefahrten findet statt, wenn die schwere Instandhaltung in Betrieb ist. Dieser Teil der Werkstätten arbeitet zu den normalen Geschäftszeiten, sodass Abnahmefahrten nur in Ausnahmefällen außerhalb des Zeitraums von 7 bis 17 Uhr stattfinden. Um etwa nach einer Häufung von Unfällen und den anschließenden Reparaturen kurzfristig ausreichend Trambahnen auf die Strecke bringen zu können, behalten wir uns die Möglichkeit vor, Abnahmefahrten bis 22 Uhr durchzuführen.

Für die derzeit laufende Anlieferung der neuen Trambahnen kann der vorhandene DB-Gleisanschluss nicht verwendet werden. Eine spätere optional erweiterbare Anbindung des Betriebshofs an das DB-Gleisnetz ist berücksichtigt.

Für die spätere Nutzung der alten Montagehalle nach deren Sanierung sind derzeit betriebsnahe Funktionen, Lager und Logistik geplant. Auch die Abstellung von Museumsfahrzeugen in Teilbereichen ist vorgesehen, um die Synergieeffekte zum Museum nutzen zu können. In der Verkehrsplanung des Betriebshofs ist eine Gleiseinfahrt in die alte Montagehalle an der Südseite des Gebäudes vorgesehen.

Die Hallen sind als Werkstätten geplant. Fahrzeugabstellung ist in den Werkstattgebäuden nicht möglich. Eine Vergrößerung der Hallen zur Unterbringung beider Funktionen (Instandhaltung und Abstellung) ist aus Platz-, aber vor allem aus Kostengründen nicht möglich.

Der Abtransport von Abbruchmaterial erfolgt über das Gelände des Betriebshofs.

Wir bitten, entsprechende Vorschläge in die weiteren Abstimmungen insbesondere mit dem Baureferat – Abteilung Gartenbau der Landeshauptstadt München einzubringen. Auch die SWM/MVG nehmen Vorschläge der Kleingartennutzer gerne auf, um für alle Seiten tragfähige Lösungen zu finden. Details der Einzellösungen für die Kleingärten können wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht garantieren.

Dies fällt den SWM und dem Baureferat – Abteilung Gartenbau der Landeshauptstadt München zu.

Die Spundwände werden bis zu einer Tiefe von etwa 10,5 Metern eingeschlagen.

Für die terminliche und inhaltliche Organisation der weiteren Beteiligung der Betroffenen wurde ein zusätzlicher Experte der SWM/MVG beauftragt. Dieser wird zunächst mit dem Baureferat – Abteilung Gartenbau der Landeshauptstadt München Kontakt aufnehmen. Im Anschluss planen wir, die Termine zur Einbindung der Nutzer*innen über den Sommer 2023 abzuhalten. Auch formell ist das Baureferat – Abteilung Gartenbau der Landeshauptstadt München als Träger öffentlicher Belange die für eine Einigung auf Kompensationsleistungen zuständige Stelle. Ein direkter Vertrag zwischen den SWM und den Kleingartennutzer*innen kommt somit nicht zustande.

Die Details eines Pachterlasses kann nur das Baureferat – Abteilung Gartenbau der Landeshauptstadt München bestimmen, sodass auch die SWM zunächst auf diese Vorgaben angewiesen sind.

Sofern in Bezug auf die Dokumentation im Rahmen der Beweissicherung dem Bauprojekt zuzuordnende Folgeschäden auftreten, können die Betroffenen diese bei den SWM geltend machen.

In dieser Galerie finden Sie Visualisierungen, die unsere aktuelle Neuplanung des Tram-Betriebshofs Ständlerstraße darstellen sowie Bildmaterial von der dortigen Interimswerkstätte.

Für Fragen oder Anregungen im Zusammenhang mit dem Tram-Betriebshof Ständlerstraße wenden Sie sich bitte an kommunikation.tbs@swm.de. Wir werden Ihre Frage schnellstmöglich beantworten.